|

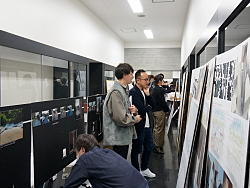

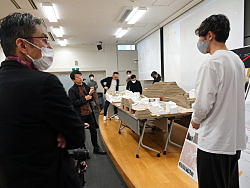

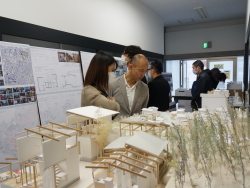

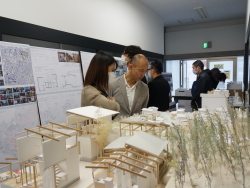

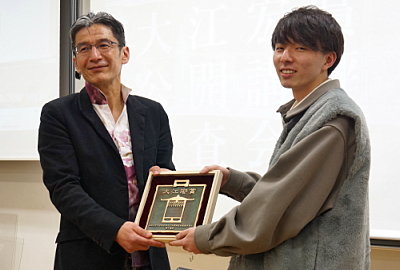

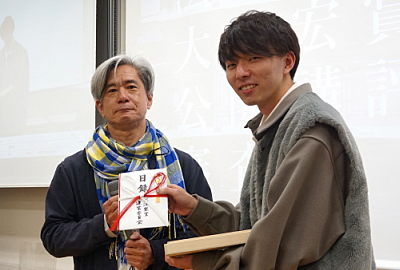

第19回を迎えた大江宏賞公開講評審査会は、2022年3月18日(土)法政大学市谷田町校舎5階マルチメディアホールにて開催されました。今年度も、対面講評+オンライン視聴で行われました。(ZOOM視聴者は49名でした。) 今年度修士設計の2年目の指導にあたられた小野田泰明大学院客員教授を審査員長とし、外部の特別審査員2名と卒業生審査員2名の計5名で講評審査にあたりました。総合進行は運営委員の種田元晴さん。 学生は、22名の修士設計学内審査から選ばれた7名がエントリーしました。個々の10分の発表・10分の質疑応答ののち、場外廊下でのフリーなパネルセッション、さらに全体質疑・議論を経て最後に審査員5名の第2選までの投票及び選評により、最優秀作品が選ばれました。 映画分析から得た手法で、10人用集住施設の時間・空間の再編を企図した長岡杏佳さん、横須賀の谷戸の谷地形から読み解いた「抜け」を地域活性の基軸に計画した石田林太郎さん、文京区目白台の古家屋に棲みつきサーベイし、地域再編のパイロットプランを提示した佐々木弘さん、舞台となったであろう隅田川界隈に、落語噺を下敷きにした都市的フォーリーを挿入した安達慶祐さん、鎌倉の地形を渡り歩くトレイルを設定し各所に離散的宿泊施設を計画した福島将洋さん、精神病療養における特異な歴史を持つ京都岩倉を参照分析し、相応する千葉の斜面地に患者のための施設を提案した内山媛理さん、青森県立美術館の空間分析から得た手法を新宿地下空間に転用し、魅力的な空間への改編を試みた山田日菜子さん。この7名が各々持ち前の個性を存分に表したプレゼを行いました。 7名に対し審査の先生方からは、提案の本質を突く質問・指摘があり、各案の地平にある建築の問題構制の新たな発見の場でもありました。案にかけたエネルギー、未来への可能性の萌芽、なにより魅力的建築空間造型の実直な説得性が議論評価されて、満場一致で、最優秀作に選ばれた福島将洋さんが大江宏賞を受賞しました。 建築を創造し描き伝えるということの困難と希望を示唆する先生方の言辞に、また、在学後半をコロナ禍の3年間という特異な状況で建築と向き合ったでああろう7名の提案に、多様な感慨を感じる公開講評審査会でした。 なお、この日の7名の候補者は発表順に以下の通りでした。 1. 長岡 杏佳/ナガオカ キョウカ(赤松研究室) 「映画的時空間住宅」 2. 石田 林太郎/イシダ リンタロウ(下吹越研究室)「『抜け』の空間生成による横須賀谷戸地域再編計画」 3. 佐々木 弘/ササキ ヒロシ(高村研究室) 「粒と秩序と街並みと―日本家屋と都市構造『大縄地』の継承による街並み 再編―」 4. 安達 慶祐/アダチ ケイスケ(赤松研究室) 「落語的建築」 5. 福島 将洋/フクシマ マサヒロ(下吹越研究室)「都市からのイメージ/イメージからの建築 異化時間観光都市鎌倉」 6. 内山 媛理/ウチヤマ ヒメリ(赤松研究室) 「まち、或いは母 京都岩倉の地域看護から考える」 7. 山田 日菜子/ヤマダ ヒナコ(赤松研究室) 「都市に在る ―美術館的設計手法から考える地下空間―」

審査員: 審査委員長 小野田 泰明 (東北大学大学院教授) 特別審査員 坂牛 卓 (O.F.D.A associates/東京理科大学教授) 末光 弘和 (株式会社SUEP/九州大学大学院准教授) 卒業生審査員 香月 真大 (SIA一級建築士事務所) 中山 佳子 (株式会社日本設計プロジェクトデザイン群主管/明星大学 講師) 講評審査会進行: 種田 元晴 (大江宏賞運営委員会/文化学園大学准教授)

|

|

1. 長岡 杏佳 「映画的時空間住宅」(赤松研究室) |

||

|

|

|

|

|

2. 石田 林太郎 「『抜け』の空間生成による横須賀谷戸地域再編計画」(下吹越研究室) |

||

|

|

|

|

|

3. 佐々木 弘 「粒と秩序と街並みと―日本家屋と都市構造『大縄地』の継承による街並み再編」(高村研究室) |

||

|

|

|

|

|

4. 安達 慶祐 「落語的建築」 (赤松研究室) |

||

|

|

|

|

|

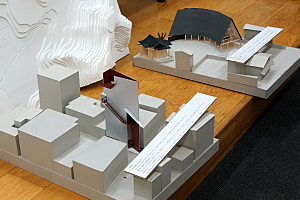

5. 福島 将洋 「都市からのイメージ/イメージからの建築 異化時間観光都市鎌倉」(下吹越研究室) |

||

|

|

|

|

|

6.内山 媛理 「まち、或いは母 京都岩倉の地域看護から考える」 (赤松研究室) |

||

|

|

|

|

|

7.山田日菜子 「都市に在る ―美術館的設計手法から考える地下空間―」 (赤松研究室) |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

左から審査委員長:小野田泰明 特別審査員: 末光弘和 坂牛卓 卒業生審査員:中山佳子 香月真大の各氏

|

||

|

|

|

|

||